Neuroendoskopie

Zuletzt bearbeitet von Alaric Steinmetz am

Moderne Endoskope sind spezialisierte Instrumente, die über eine Linsenoptik mit einem Kamerasystem und einer Lichtquelle verbunden sind. Sie liefern über kleinste Zugänge hervorragende Bilder in HD-Qualität aus tief gelegenen Operationsgebieten oder einem Hohlraum (z.B. dem Ventrikelsystem oder Zysten)[^1]. Gleichzeitig können über Endoskopiesysteme Mikroinstrumente eingeführt werden, um operative Eingriffe über einen minimalinvasiven Zugang unter voller visueller Kontrolle durchzuführen.

Historisch

Die ersten Durchführungen von endoskopischen Eingriffen am Gehirn fanden bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Es kam jedoch erst zum Beginn des 21. Jahrhunderts zum standardisierten Einsatz im klinischen Alltag. Wesentlich verantwortlich für die Verzögerung waren eine unzureichende Miniaturisierung der Endoskope sowie viel zu schwach ausgeprägte Lichtquellen. Ende der 1980er-Jahre kam es durch wesentliche technische Verbesserungen und Einführung endoskopischer Arbeitsinstrumente (Laser, bipolare Elektrode und Minifasszangen) zu einem deutlichen Aufschwung dieses Verfahrens [^2]. Heutzutage ist die Endoskopie im neurochirurgischen Klinikalltag für bestimmte Eingriffe kaum mehr wegzudenken.

Terminologie

Endoskopgesteuerte Mikrochirurgie

Bei der endoskopgesteuerten Mikrochirurgie wird ausschließlich ein Endoskop als Visualisierungsinstrument verwendet, während die chirurgischen Instrumente neben und parallel dazu eingesetzt werden. Die Instrumente ähneln denen der Mikrochirurgie. Im Gegensatz zur endoskopunterstützten Technik wird kein Mikroskop verwendet. Der Vorteil der endoskopgesteuerten Technik im Vergleich zur “through-channel”-Endoskopie liegt darin, dass die zweihändige Dissektion eher der mikrochirurgischen Dissektion unter dem Mikroskop ähnelt[^10].

Endoskopunterstütze Mikrochirurgie

Bei endoskopunterstützter Mikrochirurgie (Endoscope-assisted microsurgery) wird in der Regel der Hauptteil des Eingriffs unter mikroskopischer Sicht durchgeführt, aufgrund der besseren Bildauflösung und des dreidimensionalen Blicks. Nur einige Schritte des Verfahrens werden unter endoskopischer Sicht durchgeführt. Das Endoskop wird hauptsächlich verwendet, um in knöchernen- oder durale Ecken sowie neurovaskuläre Strukturen zu betrachten[^10]

Verwendung

In der Neurochirurgie finden Endoskope einerseits Verwendung, um mikrochirurgische Operationen zu unterstützen, zum Beispiel um einen besseren Einblick in schwer einsehbare Bereiche zu gewinnen. Andererseits können spezielle Eingriffe, insbesondere im Bereich des Ventrikelsystems, rein endoskopisch durchgeführt werden, wobei dem Operateur hierbei verschiedene Werkzeuge, wie beispielsweise ein endoskopisch benützbarer Laser, bipolare Elektroden oder eine Fasszange zur Verfügung stehen. Bei Bedarf können Endoskope in Kombination mit einem Neuronavigationssystem genutzt werden, um neben der visuellen Kontrolle zusätzliche Orientierungssicherheit zu geben.

Übersicht über endoskopische Operationen

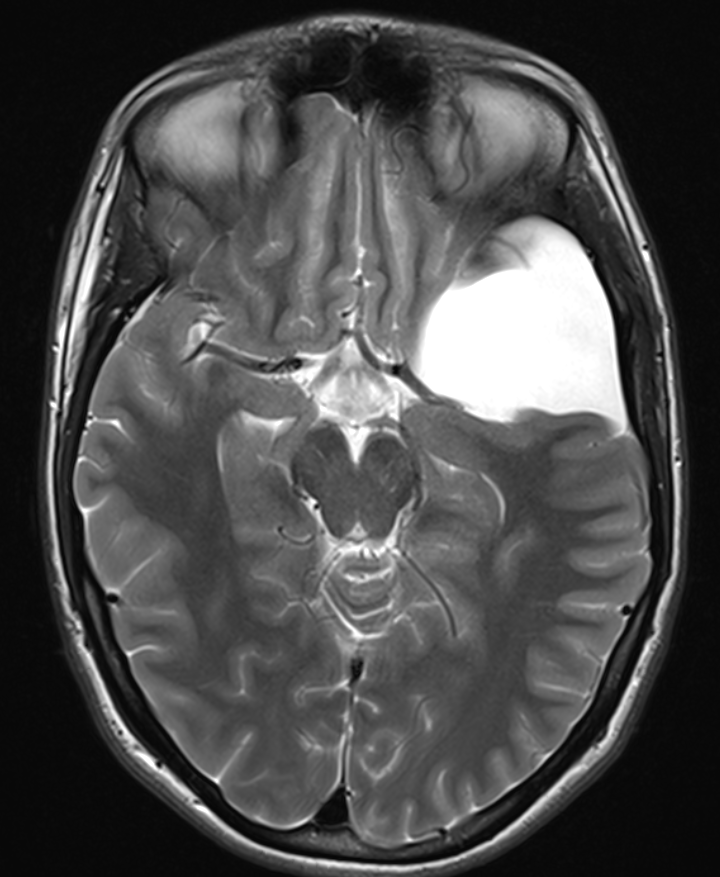

Neuroendoskopische Operationsverfahren werden am Ventrikelsystem und der Schädelbasis routinemässig eingesetzt. Intraventrikuläre Tumoren und Zysten sind meistens optimale Läsionen für einen endoskopischen Eingriff, da mit dem endoskopischen Ansatz nur minimaler Schaden am gesunden Gehirnparenchym verursacht. Zudem ist in den meisten Fällen eine gute Visualisierung des Operationsgebiets möglich, da das Ventrikelsystem mit klarem Liquor ausgefüllt sind und somit mit dem Endoskop eine optimale Sicht erreicht werden kann. Raumforderungen im Bereich des Ventrikelsystems führen in vielen Fällen auch zu einer Abflussstörung des Liquors, was konsekutiv zu einer Erweiterung des Ventrikelsystems und somit zu einem, für den Operateur günstigerem und vergrößertem, Arbeitsumfeld führt [^1]. Insbesondere die Seitenventrikel sowie der dritte Ventrikel sind endoskopisch optimal zugänglich für einen operativen Eingriff.

Bei folgenden Krankheitsbildern kann eine rein endoskopische oder eine endoskopisch-assistierte Operation sinnvoll sein:

Hirntumore

Hirntumore werden in der Regel mikrochirurgisch operiert. Eine Ausnahme bilden intraventrikuläre oder paraventrikuläre Tumore. Diese müssen nicht immer chirurgisch entfernt werden, einige Tumorarten sprechen gut auf andere Behandlungsformen an. Eine histologische Diagnosesicherung ist aber in der Regel zur Festlegung der weiteren Therapie notwendig. Wenn der Tumor an einer endoskopisch günstig zugänglichen Stelle liegt, ist eine endoskopische Biopsie möglich. Im Gegensatz zur herkömmlichen Biopsie bietet der endoskopische Ansatz durch die visuelle Sicht des Tumors einen deutlichen Vorteil, da somit der genaue Biopsieort visuell eingesehen werden kann, was zu einer erhöhten Diagnoserate führt. Ebenso kann eine direkte Hämostase bei kleineren, durch die Biopsie verursachten, Blutungen vorgenommen werden.

Da Tumore im Ventrikelsystem den Liquorabfluss verhindern können, bietet der neuroendoskopische Ansatz in solch einem Fall die Möglichkeit einer direkten Durchführung einer endoskopische Drittventrikulostomie oder einer Septostomie.

In gewissen Fällen ist auch eine voll endoskopische Entfernung eines intraventrikulären Tumors, möglich. Hierzu eignen sich insbesondere Tumore, welche moderat vaskularisiert sind und eine weiche Konsistenz sowie eine Größe von < 2-3 cm aufweisen [^7]. Zeigt der Tumor Verwachsungen zu Strukturen wie dem Fornix oder der Vena thalamostriata, ist eine gänzliche Resektion oftmals nicht möglich, um Verletzungen dieser Strukturen zu vermeiden [^8]. Der Nachteil in der endoskopischen Tumorchirurgie liegt vor allem für den Chirurgen in der eingeschränkten Beweglichkeit über das Endoskop und die fehlenden bimanuelle Arbeitsmöglichkeit, wie es bei einer offenen Operation möglich ist.

Schädelbasischirurgie

Endoskope ermöglichen es dem Chirurgen, auch über einen langen und schmalen Zugangsweg eine hervorragenden Ausleuchtung des Operationsgebiets und eine entsprechend gute Bildqualität des Operationssitus zu erhalten. Endoskope ermöglichen zudem, über abgewinkelte Optiken Einblick in Bereiche des Operationsgebiets zu erlangen, welche über den direkten Blick durch das Operationsmikroskop nicht einsehbar sind. So kann neben dem klassischen transkraniellem Zugangsweg mit dem endoskopischen Ansatz auch eine transnasale kontrollierte Chirurgie an der Schädelbasis durchgeführt werden.

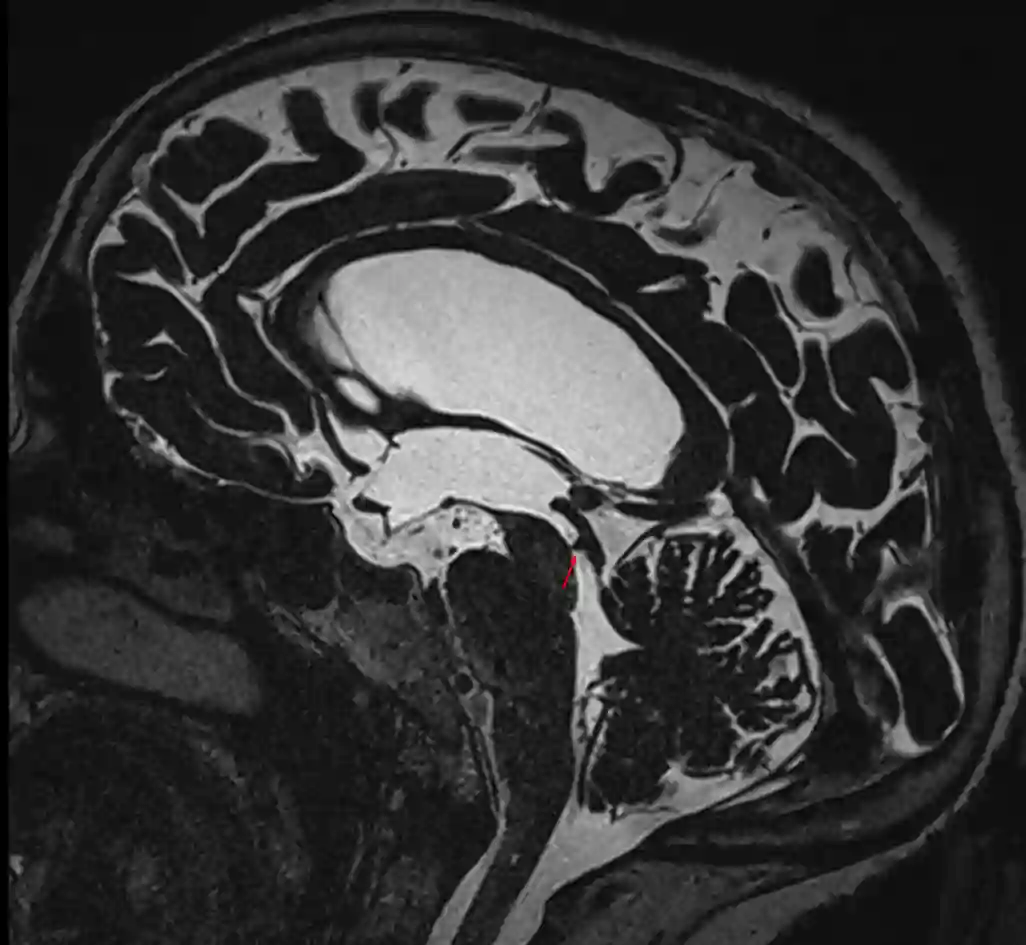

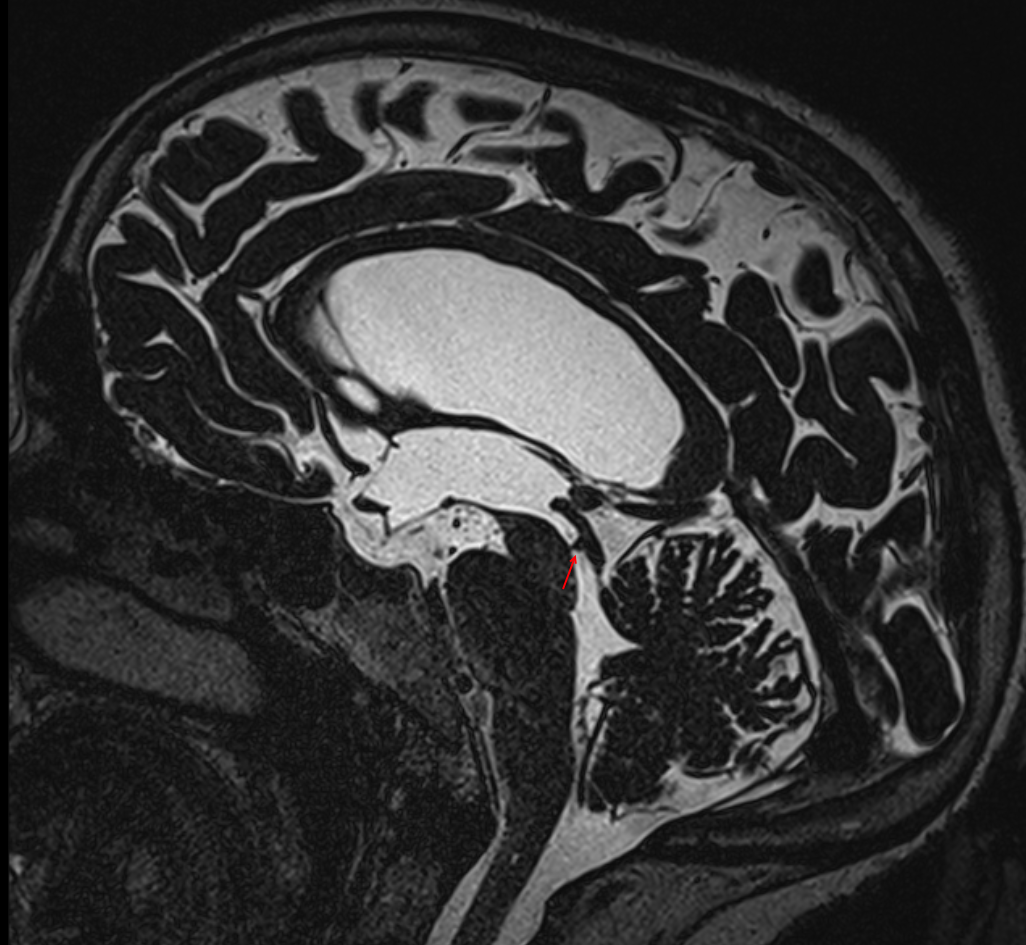

Hydrocephalus occlusus

Die Behandlung eines Hydrocephalus besteht in den meisten Fällen über eine künstlich hergestellte Liquorableitung über einen ventrikuloperitonealen Shunt (VP-Shunt). Einzelne Formen des Hydrocephalus erlauben es, alternativ über einen vollendoskopischen Eingriff die Liquorzirkulation wiederherzustellen und so die Implantation eines Drainagesystems zu vermeiden. Dies kommt beispielsweise bei einem Hydrocephalus occlusus in Betracht, welcher durch eine Aquäduktstenose, Zysten oder Tumoren verursacht werden kann. Eine elegante Lösung in solchen Fällen stellt die endoskopische Drittventrikulostomie (ETV) dar, bei welcher endoskopisch der Boden des dritten Ventrikels eröffnet und somit ein Liquorabfluss zu den äußeren Liquorräumen ermöglicht wird.

Eine weitaus seltenere Form des Hydrocephalus können isoliert aufgestaute Temporalhörner des Seitenventrikels sein, welche etwa sekundär als Komplikation nach Tumoroperationen auftreten können. Eine standardgemäße Behandlung für dieses seltene Zustandsbild gibt es nicht, jedoch stellt ein endoskopischer Ansatz in auserwählten Fällen eine Behandlungsmöglichkeit dar [^3].

Kolloidzysten

Kolloidzysten sind gutartige, zystische Strukturen, die mit einer Epithelschicht ausgekleidet sind und mukoide Flüssigkeit enthalten. Kolloidzysten liegen häufig im dritten Ventrikel und können somit je nach Lage und Größe die Liquorabflusswege blockieren. Asymptomatische oder größenstationäre Kolloidzysten bedürfen normalerweise keine chirurgische Intervention. Zeigt sich jedoch, eine durch die Kolloidzyste verursachte Symptomatik, ist im Normalfall die chirurgische Entfernung indiziert [^6]. Wenn eine chirurgische Zystenresektion notwendig ist, kann diese aufgrund der Lokalisation im Ventrikelsystem abhängig von Lage und Größe entweder mikrochirurgisch oder in einem günstigen Fällen rein endoskopisch entfernt werden.

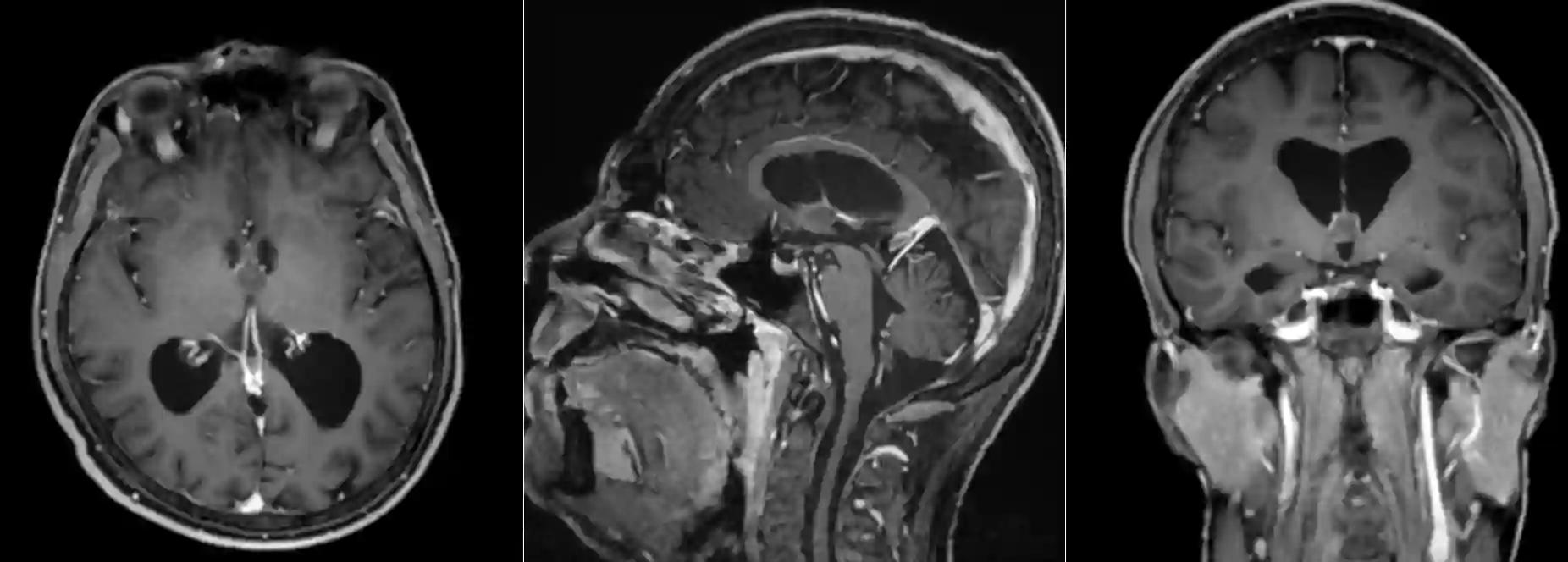

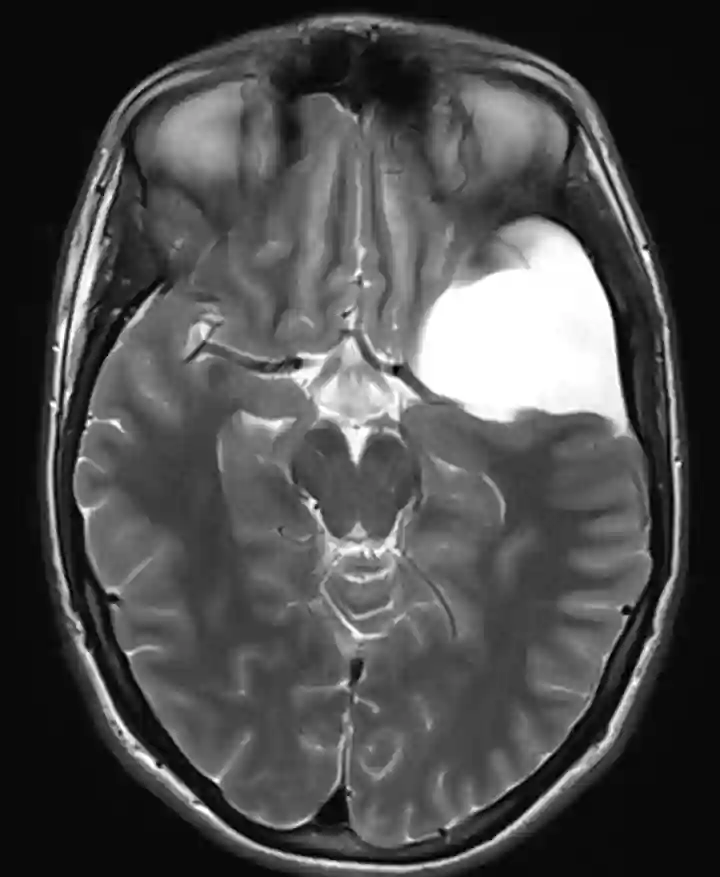

Arachnoidalzyste

Bei Arachnoidalzysten handelt es sich um gutartige zystische Veränderungen der Arachnoidea und sind meistens asymptomatisch und bedürfen nur selten einer chirurgischen Behandlung. Symptomatische oder im Verlauf größenprogrediente Zysten können eine Zystenfensterung notwendig machen. Abhängig von der Lokalisation und der radiologischen Befunde kann eine rein endoskopische minimalinvasive Zystenfensterung durchgeführt werden. Insbesondere geeignet sind hierbei suprasellär gelegene Arachnoidalzysten, da diese vielfach von einem Hydrocephalus begleitet werden. Die dadurch erweiterten Ventrikel ermöglichen einen guten Zugang sowie die Möglichkeit einer großen Fenestration der Zyste, was die Rezidivchance deutlich vermindert. Studiendaten zeigten, dass eine Refenestration bei suprasellären Zysten nur in den aller seltensten Fällen notwendig ist [^4].

Das neuroendoskopische Operationsverfahren ist jedoch nicht nur auf supraselläre Arachnoidalzysten limitiert, sondern kann auch je nach Zugangsmöglichkeit auch bei Zysten in der mittleren und hinteren Schädelgrube angewandt werden [^5].

Hirnstamm und Hirnnerven

Im Bereich des Hirnstammes und der Hirnnerven liegen viele empfindliche Strukturen auf sehr engem Raum zusammen. Bei Operationen in diesem Bereich erlaubt das Endoskop ohne Manipulation den Blick hinter diese Strukturen, um die individuellen anatomischen Verhältnisse zu verstehen und Ursachen für Störungen zu finden. Dazu gehört z.B. eine pulsierende Gefäßschlinge als Ursache für eine Trigeminusneuralgie oder einen Hemispasmus facialis. Mithilfe des Endoskops kann der mikrovaskuläre Konflikt exakt lokalisiert und die Dekompression visualisiert werden, da mit der Endoskopie die anatomischen Verhältnisse am Kleinhirnbrückenwinkel aus mehreren Winkeln präzise darstellen lässt [^9].