Kavernom

Zuletzt bearbeitet von Alaric Steinmetz am

Synonyme: Kavernöse Malformation

Kavernome, oder auch kavernöse Malformation nennt man Gefäßmalformationen in einer sinusoidalen Formation, welche nur von Endothel auskleidet werden, welches eine irreguläre dicke Wand hat. Kavernome haben keine große zuführende Arterien und keine große drainierende Venen. Kavernome haben in den meisten Fällen ein Durchmesser von 1-5cm und können kalzifizieren, thrombosieren oder einbluten[^1].

Epidemiologie

Das durchschnittliche Alter, in welchem Kavernome diagnostiziert werden, liegt bei etwa 30 Jahren und wird bei Frauen und Männern gleich häufig diagnostiziert[^2]. Kavernome machen etwa 5-13 % aller Gefäßpathologien im zentralen Nervensystem aus und entwickeln sich in etwa 0,02-0,16 % der Bevölkerung[^1]. 48-86 % der Kavernome befinden sich supratentoriell, 4-35 % im Hirnstamm und etwa 5-10% in den Basalganglien[^3]. In 23 %[^4] bis 50 %[^5] der Fälle sind mehrere Kavernome bei Diagnose vorhanden. Kavernome können in sehr seltenen Fällen auch im Rückenmark vorkommen. Ebenso können Kavernome familiär gehäuft vorkommen, wofür verschiedene genetische Genloci gefunden wurden: CCM1, CCM2, CCM3. Für sporadisch auftretende Kavernome wurde der Genloci PIK3CA identifiziert[^9].

Symptome

Kavernome werden in 50 % mit epileptischen Anfällen symptomatisch oder Symptome einer akuten Einblutung des Kavernoms. Hier zeigen sich bei den Patienten häufig akut auftretende Kopfschmerzen oder neue neurologische Defizite, die zur Lokalisation des Kavernoms passen. Eine erste Einblutung eines Kavernoms ist selten fatal. Das Risiko für epileptische Anfälle besteht besonders bei supratentoriell gelegenen Kavernomen.

Bildgebung

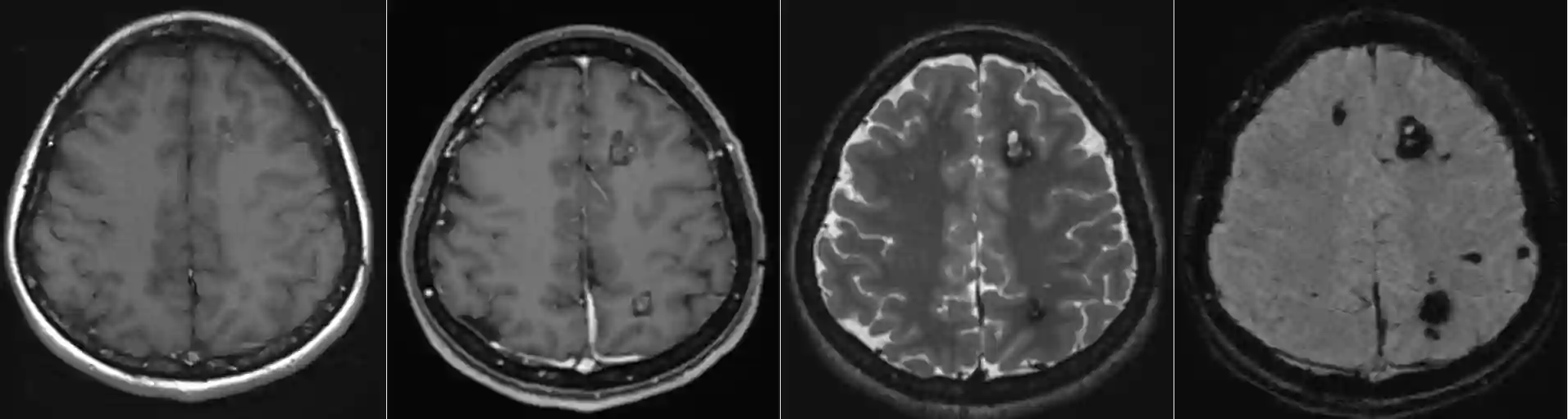

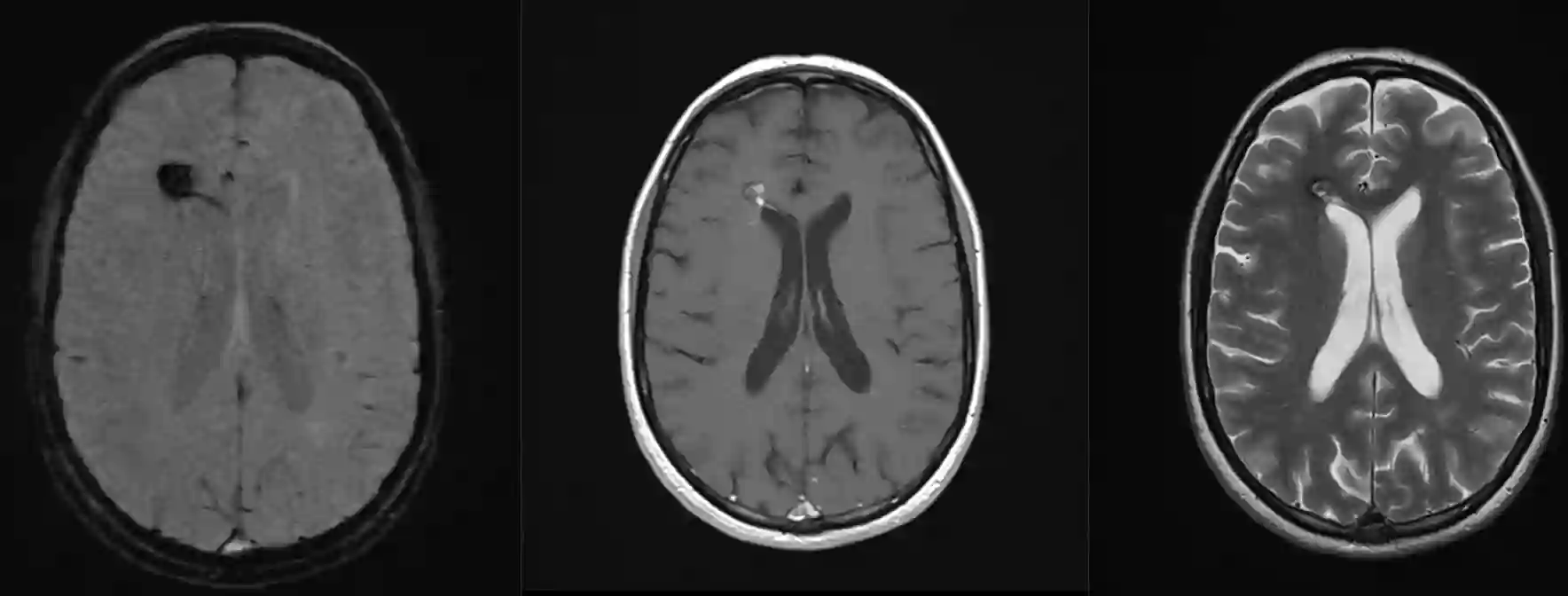

Der Goldstandard in der Diagnostik von Kavernomen ist die MRT Bildgebung.

-

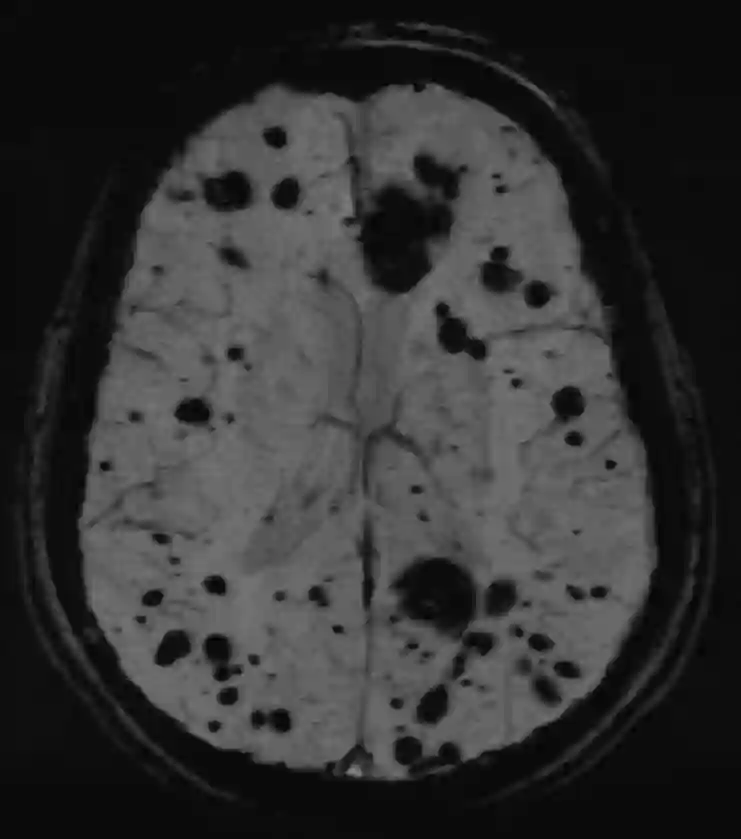

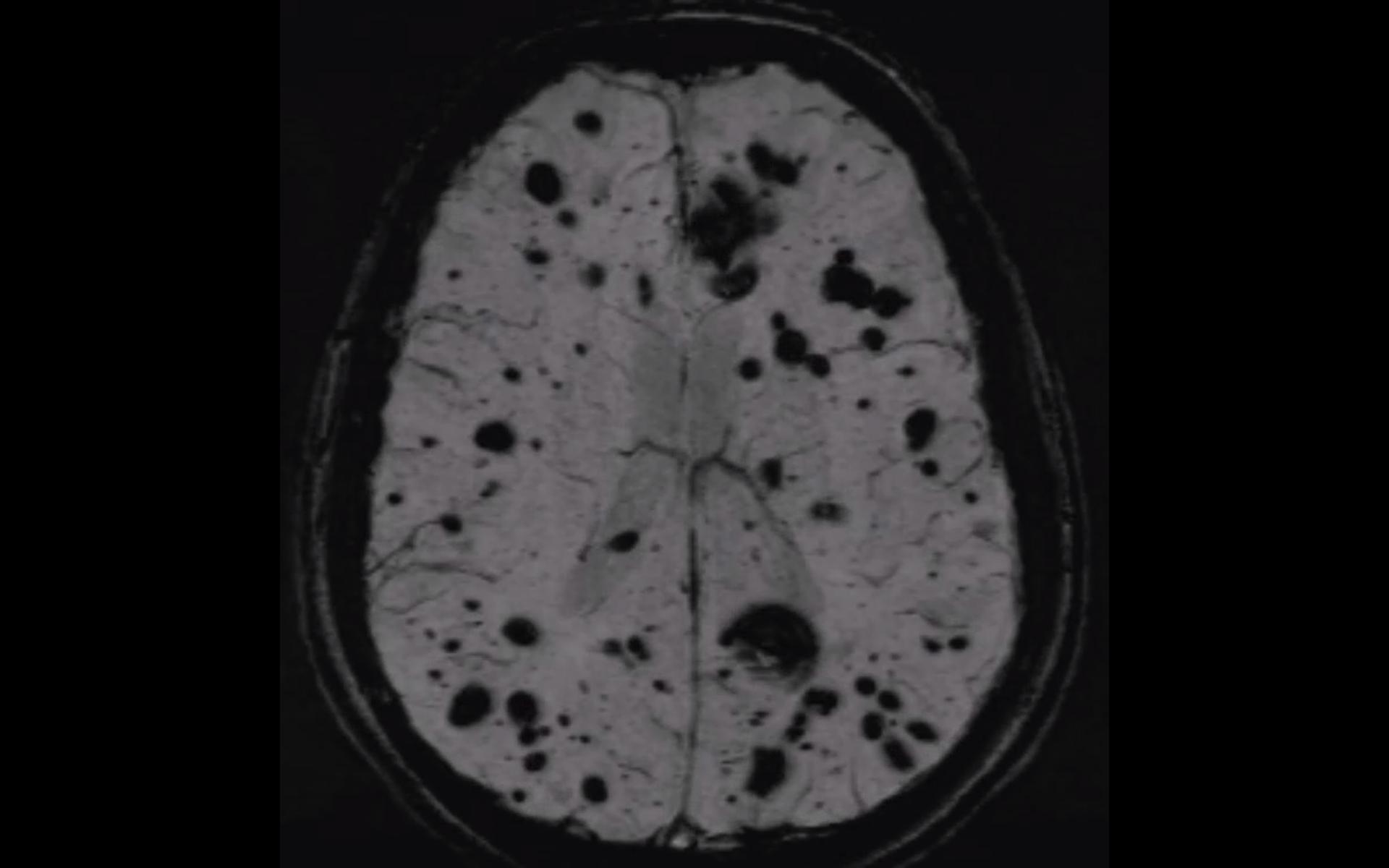

kavernomatose_mri_swi_sequenz.mp4 2.39 MB

- Video Beschreibung

- SWI MRT Sequenz eines Patienten mit einer ausgeprägten Kavernomatose.

- Lizenz

- CC BY NC ND 4.0

Einblutungsrisiko

Das Risiko für eine akute Einblutung hängt von der Lokalisation des Kavernoms ab. Kavernome welche tief oder im Hirnstamm lokalisiert sind, haben ein jährliches Einblutungsrisiko von etwa 4-5 % pro Läsion jedes Jahr. Oberflächlich gelegene supratentorielle Kavernome haben ein jährliches Einblutungsrisiko von <1 %[^6].

Lokalisation

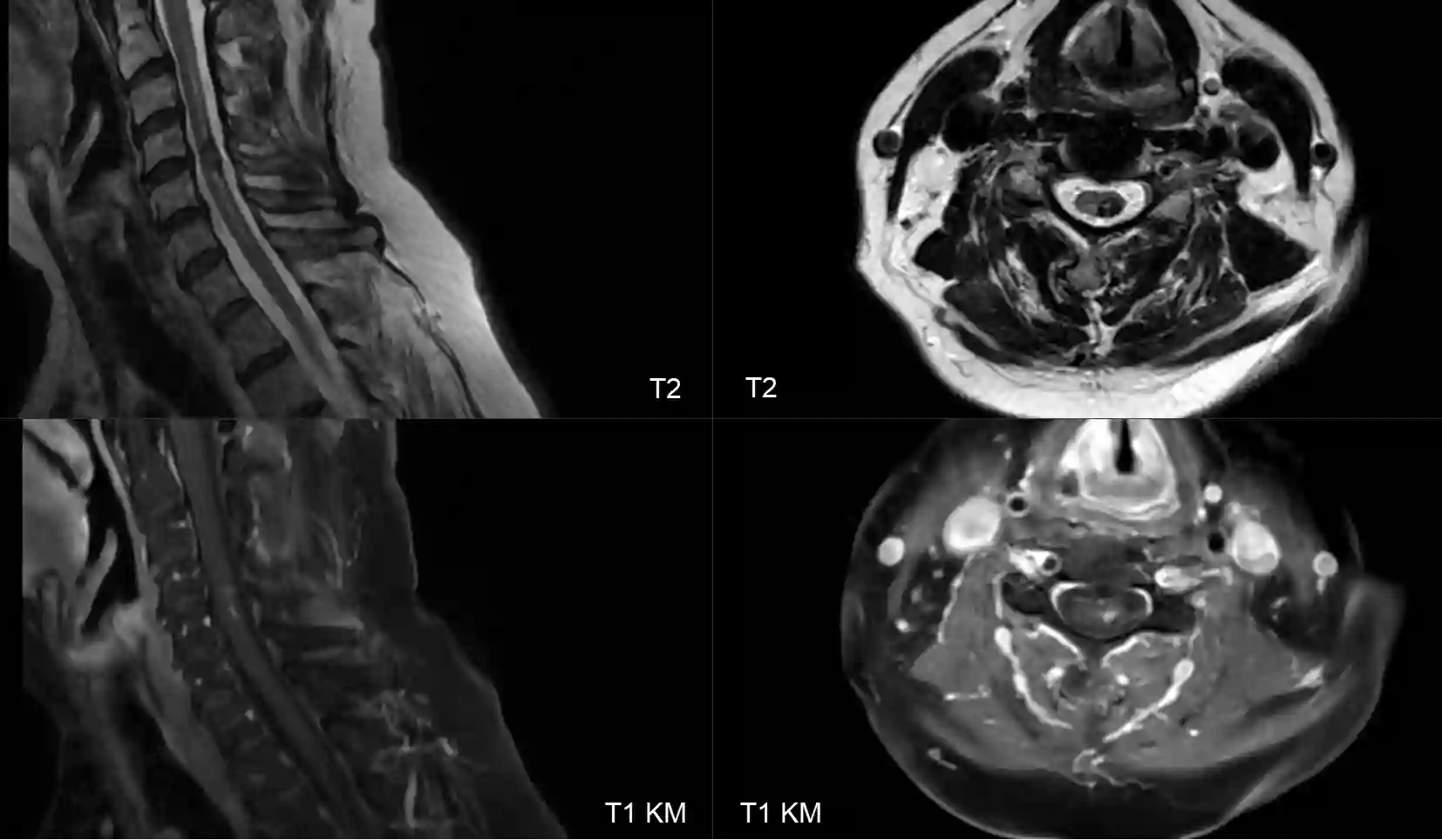

Spinale intramedulläre Kavernome

Intramedulläre Kavernome können sich klinisch als auch radiologisch sehr ähnlich wie demyelinisierende oder neoplastische Prozesse verhalten[^8]. In etwa 27 % der Patienten sind gleichzeitig auch kranielle Kavernome vorhanden. Spinale Kavernome können sich klinisch unterschiedlich bemerkbar machen. In etwa 30 % kommt es zu einer schrittweisen Verschlechterung, bei etwa 41 % zu einer progressiven Verschlechterung und bei etwa 26 % zu einer akuten neurologischen Verschlechterung[^7].

Diagnose

Die Diagnose von Kavernomen erfolgt üblicherweise mit einer MRT Bildgewebung wobei insbesondere die T2 und SWI Sequenz hilfreich sind. Kavernome zeigen im MRI typischweise eine "Popkornartige" bzw. "Maulbeerenartige" Struktur. Die Einteilung erfolgt häufig nach der Zabramski Klassifikation. Eine digitale Subtraktionsangiographie führt zu keiner Darstellung von Kavernomen, kann jedoch in der Diagnostik zum Ausschluss anderer Gefäßpathologen in unklaren Fällen eine Rolle spielen[^1].

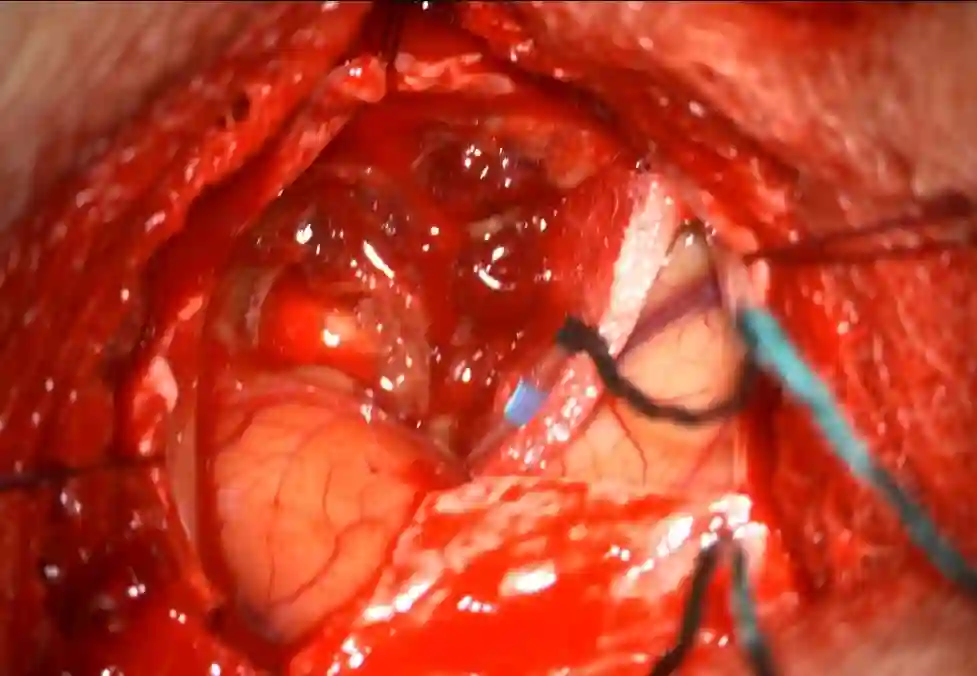

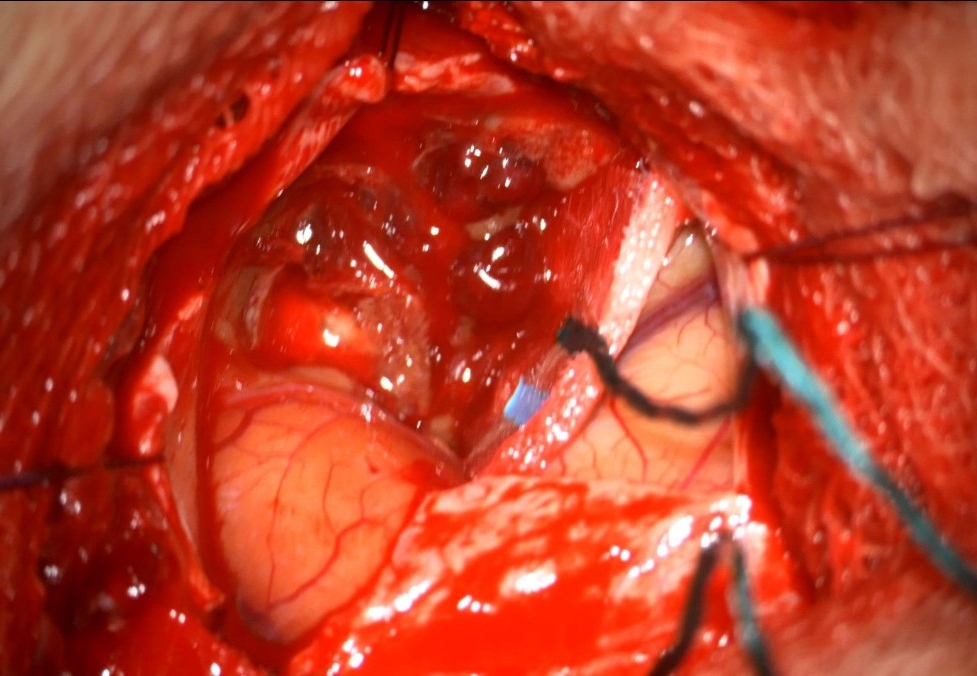

Prognose

Nach einer chirurgischen vollständigen Entfernung ist das Risiko für ein erneutes Wachstum oder Einblutung im Regelfall vollständig eliminiert[^1]. Es kann jedoch zu einem Wiederauftreten der Symptome kommen, nach Teilentfernung oder auch nach angenommener vollständiger Entfernung[^1]. Postoperativ kann es bei Kavernomen, vorwiegend jene, welche im Hirnstamm lokalisiert sind, häufig zu einer postoperativen Verschlechterung kommen, welche im Regelfall transient ist, jedoch Monate anhalten kann[^1].