Lumbaler Bandscheibenvorfall

Zuletzt bearbeitet von Alaric Steinmetz am

Synonyme: BSV, LDH

Bandscheibenvorfälle können im zervikalen, thorakalem und lumbalen Abschnitt der Wirbelsäule vorkommen und können in vielen Fällen auch vollständig ohne Symptome verlaufen. Mit Abstand am häufigsten kommen lumbale Bandscheibenvorfälle vor und mit Abstand am häufigsten, mit ca. 95 % ist das Bandscheibenfach zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel (LWK4/5) sowie zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem ersten Sakralwirbel (LWK5/SWK1) betroffen. In den allermeisten Fällen ist keine chirurgische Intervention notwendig und nur 5-10% aller Bandscheibenvorfälle müssen operiert werden1. Einem Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule geht fast immer eine lange Leidensgeschichte mit Rückenschmerzen voraus. Wenn eine Nervenwurzel komprimiert wird, kommt es je nach Gebiet, welches der Nerv versorgt, zu Schmerzausstrahlungen ins Gesäß und in die Beine. Die ausstrahlenden Schmerzen im Bein stehen meistens im Vordergrund und können je nach Höhe des Bandscheibenvorfalls an unterschiedlichen Stellen im Bein lokalisiert sein. Die aktuelle Datenlage zeigt, dass sowohl die konservative als auch die chirurgische Therapie eines Bandscheibenvorfalls seinen Stellenwert hat2.

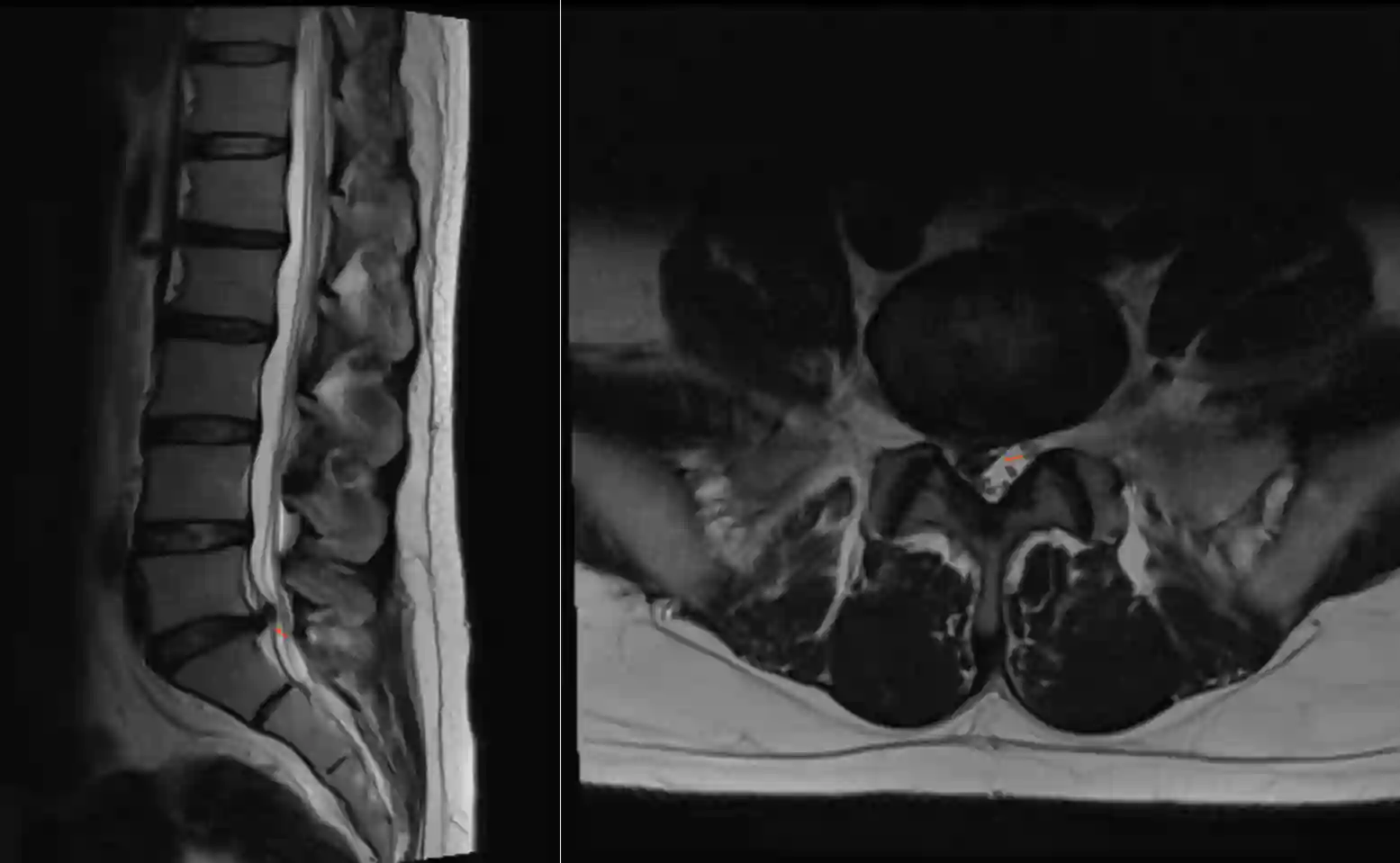

Diagnose

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls wird bildgebend als Goldstandard mit einem MRI der Wirbelsäule gestellt. Bei größeren Bandscheibenvorfällen, lassen sich diese oft bereits auch schon auf einer CT Untersuchung abgrenzen, wobei vor einer Operation unbedingt zur genaueren Beurteilung ein MRI durchgeführt werden muss. In der klinischen Untersuchung zeigen die Patienten häufig korrelierend zur betroffenen Nervenwurzel: abgeschwächte Reflexe, Hypästhesie und ein positives Lasègue Zeichen. Bei einer sehr ausgeprägten Kompression einer Nervenwurzel kann es zusätzlich zu motorischen Ausfällen im entsprechenden Nervenversorgungsgebiet kommen.

Konservative Therapie

In der Regel wird ein Bandscheibenvorfall konservativ behandelt, wobei insbesondere die regelmäßige Durchführung einer ambulanten Physiotherapie einen hohen Stellenwert hat. In vielen Fällen kommt es zu einer Verlagerung oder Resorption des Bandscheibenvorfalls und zu einer Rückbildung der Beschwerden ohne, dass eine Intervention nötig ist. Wenn die Schmerzen trotz Physiotherapie und Schmerzmedikation persistieren, kann eine Infiltration an der betroffenen Nervenwurzel durchgeführt werden. Hierbei wird ein Gemisch aus Lokalanästhetikum und Kortison unter bildgebender Kontrolle mittels Röntgen oder CT direkt an die Nervenwurzel appliziert. Das Ansprechen auf eine epidurale Nervenwurzelinfiltration ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Es handelt sich hierbei jedoch um einen sehr risikoarmen Kleineingriff und sollte, sofern keine notfallmäßige Operationsindikation besteht, Teil der konservativen Therapie sein.

Indikation zur Operation

In den meisten Fällen können Bandscheibenvorfälle konservativ behandelt werden. Sollte jedoch trotz Ausschöpfen der konservativen Therapiemöglichkeiten die Beschwerden weiterhin bestehen, kann eine operative Entfernung des Bandscheibenvorfalls erfolgen. Als notfallmäßige Indikation gilt das Auftreten von höhergradigen motorischen Ausfällen der Kraft oder eine akut aufgetretene Blasen- oder Mastdarmsstörungen. Eine absolute notfallmäßige Indikation zur sofortigen chirurgischen Versorgung stellt eine Cauda Equina Symptomatik dar.

Operationsrisiken

Eine Bandscheibenoperation ist ein sehr häufiger neurochirurgischer Eingriff, welcher trotzdem wie jede Operation spezifische Risiken hat.

- Rezidivvorfall: Da auf der Höhe des bereits vorhandenen Bandscheibenvorfalls bereits eine Schädigung am Bandscheibenfach vorliegt, ist das Risiko eines Rezidivvorfalles gegeben. Die Zahlen in der Literatur für einen Rezidivbandscheibenvorfall liegen bei etwa 7-18 %3.

- Liquorfistel: Das Risiko für eine Liquorfistel liegt bei etwa 3.5 % bei einer ersten lumbalen Bandscheibenoperation und steigt bei einer Revisionsoperation auf Grund von Vernarbungen und Verwachsungen auf bis zu 13 % an4. Sollte es während der Operation zu einer Schädigung der harten Hirnhaut kommen führt dies zu einem Liquorleck. Der Verlust des Liquors führt zu orthostatischen Kopfschmerzen. Bei stark ausgeprägter Symptomatik oder Austritt von Liquor durch die Wunde ist in solch einem Fall eine Revisionsoperation nötig. Sollte bereits intraoperativ sich eine Beschädigung der Dura zeigen wird dies normalerweise direkt intraoperativ verschlossen.

- Nachblutung: Eine Nachblutung kann ein spinales epidurales Hämatom verursachen, welches zu einer Nervenkompression und folglich starken Schmerzen und neurologischen Ausfällen führen kann. Bei symptomatischen Nachblutungen sollte eine notfallmässige Revisionsoperation erfolgen. Das Risiko für eine Nachblutung ist insbesondere bei Patienten mit Gerinnungsstörungen oder der Einnahme von Antikoagulantien deutlich erhöht.

- Nervenläsionen: Da die Operation unmittelbar in der Nähe der Nervenwurzeln stattfinden ist in sehr seltenen Fällen auch eine Schädigung der Nervenwurzeln mit folglicher teilweisen Lähmung der unteren Extremität möglich.

- Wundinfekt: Wie bei jedem operativen Eingriff kann es auch bei einer Bandscheibenoperation zu einem Wundinfekt kommen. Sollte dieser nicht nur oberflächlich sondern in der Tiefe sein, kann dies zu einem sehr langwierigen Prozess mit einer Spondylodiscitis und entsprechenden nötigen Folgeoperationen kommen.

Referenzen

Deyo RA. Herniated Lumbar Intervertebral Disk. Ann Intern Med. 1990;112(8):598 ↩ ↩ ↩ ↩

Schoenfeld A, Weiner B. Treatment of lumbar disc herniation: Evidence-based practice. Int J Gen Med. 2010;3:209-214. ↩ ↩ ↩ ↩

Watters WC III, McGirt MJ. An evidence-based review of the literature on the consequences of conservative versus aggressive discectomy for the treatment of primary disc herniation with radiculopathy. The Spine Journal. 2009;9(3):240-257. ↩ ↩ ↩ ↩

Tafazal SI, Sell PJ. Incidental durotomy in lumbar spine surgery: incidence and management. Eur Spine J. 2004;14(3):287-290. ↩ ↩ ↩ ↩